ファクトリーサイエンティストな人 第15回:TA 島田浩一

2025年01月14日

- お知らせ

「ファクトリーサイエンティストな人」は、ファクトリーサイエンティスト協会(以下FS協会)の創設メンバーや理事・講師・TAをはじめとするFS協会に関わる人々を紹介するコーナーです。「ファクトリーサイエンティスト」って何?どんな人が関わっているの?という疑問や、それぞれのメンバーが「ファクトリーサイエンティスト」に込めた想いをお伝えしていきます。

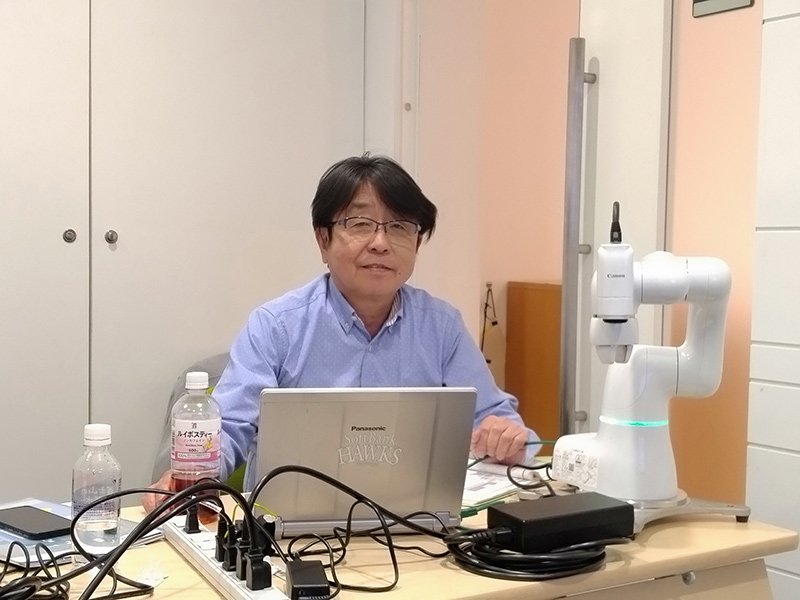

ファクトリーサイエンティストな人 第15回はファクトリーサイエンティスト協会(以下FS協会)のTAを務める島田浩一 氏です。

(広報:西野)まず島田さんご自身のことを教えてください。

(島田)

元々、働きはじめたのは半導体の世界でした。シリコンアイランド九州と言われていた時代で、半導体工場で製造した製品を市場に出荷する前に良品なのか不良品なのかを電気的に測定するテスタという装置のメーカに勤めていました。装置のハードウェア(アナログ回路)を仕様に合わせて回路設計して基板化まで行い、装置を動作させるプログラム制御言語を作成(ソフトウェア開発)、動作確認まで担当していました。最近は見なくなったMC68000系プロセッサ*とも出会いました。新入社員で入社した自分が担当するには、とてもやっかいだったのを記憶しています。

*MC68000 は米 Motorola 社(現 Freescale 社) が 1979 年に市場に投入したマイクロプロセッサ(MPU)

装置のハードウェアの用途はテレビ向けでした。今の地デジ用ではなく、少し前のアナログ放送用です。結果としてハードもソフトも理解しているのが、私の強みにつながっているかもしれません。

また、当時から電気部品を集めて何かを製作して、それをマイコンで動かすことが好きでした。今のように簡単に材料が手に入らないのですが、LEDのセグメントを集めて電光掲示板を作り、これを8bitマイコンで動かしたりしていました。現在に至るまで電子工作は続けています。

現在はフリーランスのエンジニアで、個人としてファクトリーサイエンティスト協会の仕事を受託しています。エンジニアとしては、知り合いの会社内に実験スペースを借用していて、主にハードウェアの仕事を受託していますが、あわせてソフトウェアも開発を行っています。こちらはもっぱら自宅で進めています。

(広報:西野)仕事以外でもセンサーを使われているそうですね?

(島田)

はい。工業系のニーズを受けて仕事をしていますが、それだけでなく電子部品で遊んだりもしています。

飼っている犬の調子が悪くなった時があり、「犬の健康状態を見たいなー」と思い、発光素子と受光素子で回路を作り、犬の耳に挟んで心拍数を測定するセンサを製作しました。犬はとても嫌がりましたが、これでしゃべることが出来ない犬の状態の可視化が出来れば良いなーと思っています。更に簡易的な血圧もわかりそうなので現在勉強中です。

また、若い頃からアウトドアが大好きで、暇があると山や海で遊んでいました。

最近はなかなか遠出ができないでいますが自宅にピザ窯をつくって休日は仲間とピザパーティーをします。

そこでも【電気工作の虫】がでてしまい、ピザ窯の内部温度を熱電対センサで温度プロファイルを採取して、「ココの温度とソコの温度に違いがあるのでカイゼンしなくちゃー」と安らぐ暇もありません。

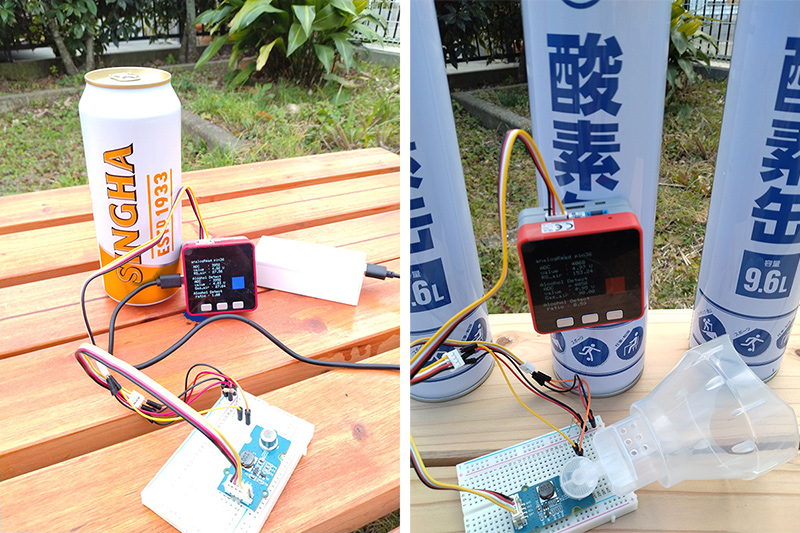

また、最近はアルコールセンサを自作して、お酒を飲んでセンサ値がどれくらい変化するか、身を持って実験しています。ファクトリーサイエンティスト育成講座でも、アルコールセンサーを使いたいという受講生がいらっしゃることがありますよ。

(西野)最初に、島田さんがFS協会の活動に参画されたきかっけを教えてください。

(島田)

実は、私の甥から、FS講座は「私に絶対マッチする」と強く進められたのです。甥はファクトリーサイエンティスト協会の育成講座を先に受講していました。また、専務理事の竹村さんやTA花井さんらと交流を持っていて協会の雰囲気もよく知っていました。

興味を持って育成講座を受講したところ、自分に合うなと思ったのです。

私自身は元々、人に教えることは全く苦にならない性分です。また、会社員時代は現場のデータを可視化する仕事にも携わっていました。ハードウェアやマイコン(ソフトウェア)も得意分野ですので、一発でハマってしまいました。後日、竹村さんと会話できる機会を設けていただいて、私の思いをお伝えし、TA (Teaching Assistant)の末席に加わることができたのです。

(西野)ファクトリーサイエンティストの魅力とは何でしょうか?

(島田)

講座では受講者の皆さんのどんな些細な質問、疑問でも回答やアドバイスを丁寧に行っています。即答はできない場合にも講師やTA陣が相談しあって回答するのですが、その熱量がすごいのです。北海道から九州まで各地在籍しているTAたちがメールやチャットで相談しているバックヤード風景は見応えありますよ。また、過去の受講者からも質問をいてだける仕組みもFS協会ならではかもしれません。

(西野)どのような方にファクトリーサイエンティストの講座を受講いただきたいでしょうか?

(島田)

若いエンジニアや、文系事務職の方々には、デジタルの手触りを体験してもらいたいのでもちろんオススメしたいですが、TAとして育成講座で人生の大先輩の方を担当したことがあります。その方はとてもアグレッシブで、センサの使い方のみでなく、複数センサを組み合わせてハイブリッドにしたい、改造したい、などといろんな事をとても生き生きと質問されていました。そして、「ここで学んだ事は、孫との話が弾むので助かるよ」とおっしゃっていたのが今も忘れられません。

現役を引退された、もしくは引退間近な方にも是非参加していただき、デジタルの深みにハマっていただきたいです(笑)。手を動かし、完成形まで実現できる達成感を味わっていただきたいです。

(西野)FS協会の10年後、ありたい姿についてお聞かせください。

(島田)

FS協会には、「2030年にファクトリーサイエンティストを4万人に」という目標があります。それは当然単に「学んだ」でだけでなく「やってみた、やれる」という感覚をもった4万人を達成していて、さらにその先ですね。

製造業の10年後は、完全自動化工程になっていると思います。今のような量産型の生産方式ではなく、ひとつひとつを丁寧に少量多品種で製造する時代ではないかと思います。

その時には、中小企業には数多くの自走型人型ロボットやハンド型ロボットが導入されていて、「今日の生産計画から、ロボットたちに役目を確認&指示する」のがファクトリーサイエンティストです。さらに、指示を決定するデータが不足したら追加、不要な項目を廃止するのもファクトリーサイエンティストが担います。

各ロボットには、今日のようなロボットも必要で、自己診断センサのデータを機会学習にてAI判断もされる。コックピットのような場所にすべてのデータと分析結果が表示される。ピッピッと指示を入力すれば終わるかもしれません。当然FS協会は技術やリテラシーについては、各種ロボットメーカーや学術組織とタイアップしていると想像しています。

日々進化をつづけるFS協会と一緒に歩みたいです。

取材担当西野の一言

半導体業界より社会人をスタートされたという島田さん。お話を伺うと、若い頃より現在にいたるまで好奇心が前のめり。つい「電子工作の虫」が出るんだよ、と話されていました。

話すことができない犬の健康状態を見てあげたくて可視化を試みる、ピザ窯の内部にセンサを取り付ける、受講生のニーズが多いアルコールセンサは自作する。FSのTAや講師の方々は好奇心あふれる方々が多く、お話を伺うたびに自身も大いに刺激を受けます。島田さんもまさにそのお一人でした!