ファクトリーサイエンティストな人 第17回:TA 谷津祐哉

2025年02月25日

- お知らせ

「ファクトリーサイエンティストな人」は、ファクトリーサイエンティスト協会(以下FS協会)の創設メンバーや理事・講師・TAをはじめとするFS協会に関わる人々を紹介するコーナーです。「ファクトリーサイエンティスト」って何?どんな人が関わっているの?という疑問や、それぞれのメンバーが「ファクトリーサイエンティスト」に込めた想いをお伝えしていきます。

ファクトリーサイエンティストな人 第17回はファクトリーサイエンティスト協会(以下FS協会)の講師・TAを務める谷津祐哉氏です。

(広報:西野)今日はありがとうございます。まず谷津さんご自身のことを教えてください。

(谷津)

僕、実は生まれてこのかたものづくりが好きだったんです。子供の頃からものをバラすのが好きで、「分解しては破壊し」を繰り返していました。

小学校の時には車が好きでした。中学時代、職場体験(今でいう高校のオープンキャンパスみたいなもの)の場で工作機械に出会いました。「工場でものを作る仕事がしたい」と思い、工業高校に進学し、3年間学んだ後、もう少し機械の勉強をしたかったので大学に進みました。機械システム工学と制御系も学べる学科でメカトロニクスという分野を学んで現在に至ります。

普段は工作機械メーカーで新製品・新機能開発の業務を行っています。

(西野)ファクトリーサイエンティスト協会に参画されたきかっけは何でしたか?

(谷津)

僕の専門は、機械設計なのですが、その後、IoTやAI、要はデジタル領域に興味が広がり、独学で学んでいたんです。会社が協賛企業としてファクトリーサイエンティスト(FS)協会に参加し、FS協会の活動に注力するのとタイミングと同時期でした。異動申請を出したところ、会社から、それならファクトリーサイエンティスト協会の講座を受講してみないかと薦めがあり、社内の受講者第一号として第7回FS育成講座を受講しました。この時には弊社で僕を含め三人が同時に受講しています。

その後、TAとして参加しないかという話をいただき、現在ではTA・講師としてFS講座に協力させていただいています。また、FS協会のオプショナル講座の一つFS工作機械活用講座の取りまとめをしています。展示会のたびにFSの啓蒙・説明をするなど表舞台に立つところをやらせてもらっています。

直近ですと、昨年のJIMTOFやMEX金沢(2025年は5月開催)、メカトロニクステックジャパンなどといった展示会でファクトリーサイエンティストを紹介し、認知を広める活動も行なっています。

FS協会竹村理事と講座紹介

(西野)実際にFS育成講座を受講されてみていかがでしたか?

(谷津)

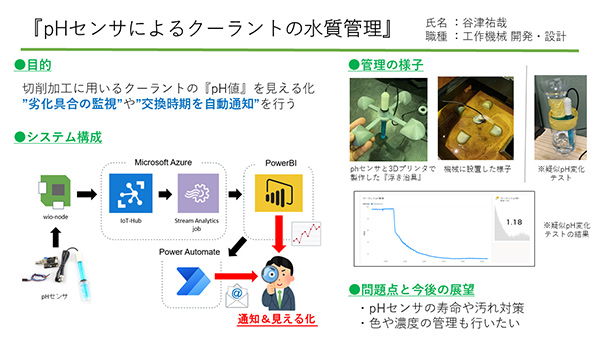

僕は独学である程度IoTを学んでいました。とはいえ、正直、わからない部分はありました。講座を受けてみたところ、だいぶ自分で作れるようになりました。「講座の中では『工作機械のクーラントのpHをみる』仕組みを作ったんですが、「あ、簡単に作れるじゃん」と。これなら確かに現場レベルの人も頑張ればできる、スピード感がある、思いついた瞬間にできるのでこれはいいなと思いました。

(西野)FSのTAとして参画されたのは講座を受講してすぐですか?

(谷津)

いえ。TAとして参加するようになったのは受講してから2年後です。社内でもFSの受講者が増えてきて、「もしよければマザックからTAを出してくれませんか?」と協会からお話があったんですね。会社からも「第1号だし、やってみる?」と声掛けがあり、教える立場になる方がより勉強しやすいと思ったので二つ返事で引き受けました。2024年11月の第22回講座ではメイン講師も務めさせていただきました。

(西野)会社としてFSに積極的な背景はあるのでしょうか?

(谷津)

IoTを製造現場に導入するときには単にツールを導入するだけではなく、お客様側のITリテラシーも高めていく必要があります。ただ、現状としてはツールを導入すること自体が目的となってしまう場合も多く、本当の意味でのDX(デジタルトランスフォーメーション)が行われていないという問題がありました。今の製造業にはツールの使い方ではなく、IoT自体を体系的かつ実践的に学ぶ『機会』が必要であると私自身も感じていたところがあります。

まさにその部分に取り組んでいるのがファクトリーサイエンティスト協会さんでした。僕自身も社会課題的な解決にはデジタル分野の学びに可能性があると実感していましたので、教育によりボトムアップでお客さんと一緒に学んでツールを使い倒していこうと。そんな背景から弊社のユーザーの方々にIoTを勉強していただく機会を提供するミッションとして、展示会などの場を活用してファクトリーサイエンティストの講座や活動もご紹介しています。

(西野)FSの話を聞かせていただきましたが、会社での普段のお仕事や関心をお持ちのことについて伺えますか?

(谷津)

今関心がある分野はやはりAI分野ですね。

もともと、AIというものに興味がありました。今の生成AIのブームより前です。今はなにかと生成AIが取り沙汰されますが、機械学習にも非常にパワーがある、面白いと思いました。機械の専門家なので「機械」と「AI」。2個の専門性を持てば、π(パイ)型人材のエンジニアになれると強いと考え、AIを学び始めました。基本は独学ですが、最近は半年間、社費で大学に通いAIを学んでいました。

(西野)大企業に勤めながら、好奇心のアンテナを張り巡らし、社外にも活動の場を広げて活躍されている。お話を伺っていると、谷津さんのように働いてみたいと思う方は企業の規模や老若男女問わず多いのではないかと思います。日々の活動の中での心がけやなど、読者へのヒントがもしあれば教えてください。

(谷津)

行動指針としていうと、僕が掲げている言葉があります。

僕は大の「本田宗一郎」好きなんです。中学生の頃に本田宗一郎さんの本を読み、ある言葉に出会って飛び跳ねるくらいの衝撃を受けたました。「すごいジジイがいるぞ」と。その時に、一つ心に残ったのが、「何かにチャレンジして失敗するより、何もしないことを恐れよ」という有名な言葉です。本田宗一郎が「ものづくりで何もしないというのが罪だ」、「どうしようか迷った時に、何もしないというのがめちゃくちゃ怖いことだ」と。

以来、何かやろうかどうしようかなと思ったときには「やる」という行動をずっと続けています。面白そうだと思ったら、(失敗したらどうしよう)という考えに至らないように、やろうと思ったことはとにかくやり始めてしまう。こんなものがあったら面白い、そう思ったら作ってみる。

実は、「小さく始めてまずやってみる」というアプローチはファクトリーサイエンティストと同じなんですね。なので、FS講座を受けたときには気質がめちゃくちゃ合うなと思いました。FS代表理事の大坪さんもよくおっしゃられている「Small IoT」は面白いですし、とても好きです。「まずやってみる」という気質は、FSの育成講座で学べるんです。「何もしないことを恐れる」というマインドも同時に学べるかもしれませんね!

(西野)谷津さんにとってずばりファクトリーサイエンティストの魅力 って何でしょうか?

(谷津)

IoTにはとにかくやってみるというスピード感があるんです。機械を一台作るのにはお金も時間もかかる。一方、IoTは手元で実装・実現するスピードがすごく速い。製造業では何か新しいことを始めるときに費用対効果をすごく求められます。始めるまでもすごく時間がかかります。その結果マインドとしては失敗しない、何もしないことがいい、という文化に陥りがちです。

IoTに触ったことがない人にとっては、どこか他人事に感じてしましますが、いざ触れてみると自分でもある程度は自由に使える「手に収まる技術」だということがよくわかるはずです。それさえわかれば、やってみようという気持ちが起こりますよね。

ファクトリーサイエンティストの人たち、FSになった人たちの強みであり、メリットの一つだと思います。スキルだけではなく、そういったモチベーションアップの面でもファクトリサイエンティストはとても有益だと思います。

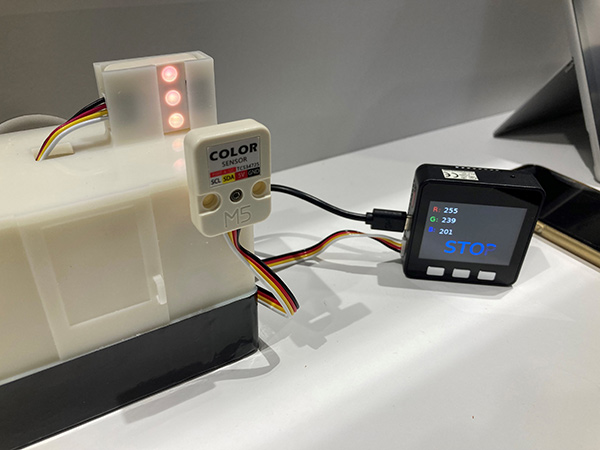

小さな工作機械のモデルを作り、ランダムに変わるパトライトの光を検出して機械の稼働状況(稼働・停止)を通知する仕組み

(西野)社内でも谷津さんのように活躍される方が増えているのでしょうか?

(谷津)

当社においても、ポジティブに継続できている方がいる一方、受講後にうまく展開できずに続けられていない人もいます。ハードルとしては情報セキュリティの問題がありました。どうやって社内で使えるようにしていくのか。そうした環境を自分一人で切り開くのはすごく難しいですよね。

今、弊社では社内のFS事務局の方達が情報システム部と協力して、社内インフラを整え環境を作っています。社内で安全にIoTの活用環境を展開できるよう、日々環境を更新してくれていますし、受講生からも「ここはこうして欲しい」などの要望も随時、上がってきています。インフラ作りは最も泥臭く大変な部分だと思いますが、このあたりに取り組んでくれる人がいる、改善してこうという雰囲気がある、ということが非常にありがたいですね。

(西野)FSA育成講座をどのような方に勧めたいですか?

(谷津)

DX、IoTに関心はあるが何から手を付けていいかわからないとうい人に特におすすめできます。ここで伝えるのは憚られますが、謎のDXコンサル的な人が実は世の中にたくさんいます。わからないからといってそういう方にいきなり相談するのではなく、自分がまず学んで一歩進めてみる。その後に、コンサルの人と話すなら「共通の言語」を使えるからいいんです。

IoTを自分で作る=要件定義ができるということですから。ただ、なかなか意思疎通ができずに自分たちが求めていることができないことが多いですよね。

DX周りで迷っている人や企業は「社内に一人FSを受講した人を置く」のが一番いいと思います。そうした人に受講してほしい、特に、中小企業の方で、大募集します。

(西野)FS協会の10年後、ありたい姿についての期待を教えください。

(谷津)

数値的な話をいうならば、協会が目標として掲げる4万人を達成することです。

それなりの人数ですが、まず4万人達成を掲げていますので増やしていきたい。認知を広めることもですが、違う展開を拓くことになるかもしれません。僕もどんどん協力していきたいと思っています。同時に、ファクトリーサイエンティストが資格や称号ではなく、「同士の証」というようなものになるように、コミュニティとしての側面をどんどん強めていきたいです。

FSという称号を得た人が「あ、君も!」と距離が一気に縮まったり、FSの称号があれば一緒に活動したり、対外的にいろいろ活動を広げられるように。実際僕もそうですが、そうした可能性が拓ける1つの場所としてファクトリーサイエンティストが存在するといいと思います。

取材担当西野の一言

初めて谷津さんにお会いしたのは、たしか東京か名古屋の展示会の場だったと記憶しています。明るく爽やか、折り目正しく、勉強家。質問すると実にわかりやすく説明をしてくれるのと同時に、考えをはっきりと伝える。若いのにバランスのいい人だなぁと思ったのを覚えています。

もしインタビューの機会があれば、彼の行動原理を聞きたいと思っていましたが、今回実現でき、それが本で出会った「本田宗一郎さん」の言葉であったとは。

FSになることで得られるマインドとして、「まずやってみる」と「何もしないことを恐れる」をあげてもらいました。この取材を通じて、自分も谷津さんから学ばせていただきましたが、皆さんもいかがですか。FSには個性あふれる講師・TA(Teaching Assistant)が揃っていますよ。